2023年(令和5年)5月19日、最高裁判所は、相続分の指定及び包括遺贈がされた場合の遺言執行者の職務権限について、重要な判決を出しました(民集77巻4号1007頁)。

相続に関する重要な判例の一つとなりましたので、その内容及び意義についてご紹介します。

まず、遺言執行者について簡単に説明してから、判例の紹介をしたいと思います。

もくじ

前提1.遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言内容を実現する人のことです。

被相続人は、遺言によって、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができます(民法902条1項)。

そして、遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができます(民法1006条)。

遺言執行者は、法定相続人等でもよいですし、弁護士、司法書士等の専門家でも構いません(民法1009条参照)。

前提2.遺言執行者の役割

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます(民法985条)。

遺言執行者は、就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりませんし(民法1007条1項)、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。

遺言執行者は、遺言内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項)。

遺言の保管者は、その遺言が公正証書でない場合には、これを家庭裁判所に提出して、検認という手続を請求しなければなりません(民法1004条1項、2項)。このため、遺言執行者が(公正証書でない)遺言を保管している場合には、この手続をしないといけないことになります。

また、遺言執行者は、遺産の調査、財産目録の作成・交付、相続・受遺の意思確認、財産の引き渡し、業務終了報告をすることになります。

それでは、2023年(令和5年)5月19日の判例について見ていきます。

1.事案の概要(令和5年5月19日の判例について)

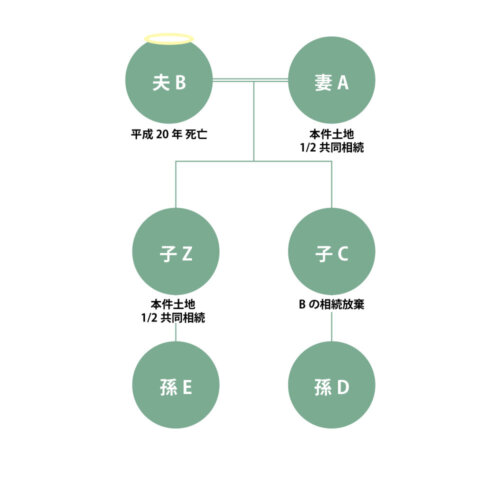

- 平成20年6月、夫Bが死亡しました。

- 子Cは、Bの相続を放棄しました。

- そこで、妻Aと子Zは、夫Bが所有していた土地(以下「本件土地」といいます。)を1/2ずつ共同相続しました。

- 平成21年7月、Aは、公正証書遺言(以下「本件遺言」といいます。)を作成しました。

その内容は、Aの一切の財産を、Cに1/2の割合で相続させる、Cの子Dに1/3の割合で遺贈する、Zの子Eに1/6の割合で遺贈する、というものでした。 - 平成23年2月、Aが死亡しました。

- Eは、本件遺言による遺贈を放棄しました。

- 平成23年4月、本件遺言の遺言執行者として、Xが選任されました。

- Xが確認したところ、A死亡前の平成23年1月に、本件土地につき、Zに対する所有権移転登記がなされていたことが判明しました。

- 本件土地の所有権登記がZに移転された原因とされていたのは、平成22年9月、Bの相続に関して、AとZとの間で、Zが本件土地を全部取得すること等を内容とする遺産分割協議が成立した旨の遺産分割協議書でした。

しかし、その遺産分割協議書は、Aの意思に基づかずに作成されたものでした。 - Zは、平成23年6月、本件土地をY1、Y2、Y3に売却する旨の売買契約(以下「本件売買契約」といいます。)を締結してしまいました。

- そして、平成23年8月、本件土地につき、Yらへの所有権移転登記(以下「本件登記」といいます。)が終了してしまいました。

- 平成25年9月、Xは、Zとの間で、当該遺産分割協議書の無効確認の判決を得ました。

同判決は、最高裁判所まで争われ、平成27年9月、確定しました。 - その上で、Xは、Yらに対し、本件登記の抹消登記手続等を求めて訴訟提起しました。

Xの主張は、「本件土地はAの相続財産であり、本件土地につきAの遺言内容に反する登記がなされている」等というものでした。

2.下級審の判断

(1)第1審(東京地裁令和元年6月25日判決)

裁判所は、Xの請求を棄却しました。

(Xから金銭支払請求もされていましたが、それは却下しました。)

(2)控訴審(東京高裁令和3年10月21日判決)

裁判所は、Xの原告適格(XがYらに対して訴えを起こす資格)を認めました。

そして、裁判所は、Aの相続財産に当たる本件土地の1/2持分(以下「本件相続持分」といいます。)の処分行為は、平成30年改正前の民法1013条により無効であるとして、本件相続持分に関する部分の一部抹消(更正)登記手続を求める限度でXの請求を認容しました。

↓

Yらが上告しました。

※平成30年改正前の民法1013条

遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他の遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできない。

3.最高裁の判決要旨

(1)遺言執行者の権限について

本判決は、遺言執行者の権限について、「遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、遺言の執行に必要な場合には、遺言の内容に反する不動産登記の抹消登記手続を求める訴えを提起することができる」と判示しました。

そして、本判決は、本件遺言の趣旨について、「本件遺言は、Aの一切の財産をCに2分の1の割合で相続させるとの部分、上記財産をDに3分の1の割合で遺贈するとの部分、及び上記財産をEに6分の1の割合で遺贈する部分から成っている。」、「その趣旨は、Aの相続財産の3分の1をDに、6分の1をEにそれぞれ包括遺贈し、共同相続人であるCの相続分をその余の相続財産(相続財産の2分の1)と指定するものであると解される。」と判示しました。

その上で、本判決は、「上記各部分について、順次、Xが本件登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有することの根拠となるものであるかを検討する。」と判示して、部分ごとに検討することとされました。

(2)Cへの相続分指定について

本判決は、相続分の指定について、「被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を指定することができるが、相続分の指定がされたとしても、共同相続人が相続開始の時から各自の相続分の割合で相続財産を共有し、遺産分割により相続財産に属する個々の財産の帰属が確定されることになるという点に何ら変わりはない。また、相続分の指定を受けた共同相続人は、相続財産である不動産について、不動産登記法63条2項に基づき、単独で指定相続分に応じた持分の移転登記手続をすることができるし、改正法の施行日前に開始した相続については、上記共同相続人は、その指定相続分に応じた不動産持分の取得を登記なくして第三者に対抗することができるから、遺言執行者をして速やかに上記共同相続人に上記不動産持分の移転登記を取得させる必要があるともいえない。」と判示しました。

結論として、本判決によって、遺言執行者Xは、Cへの相続分指定について、Yらに抹消登記手続を求めることはできないとされました。

Cへの相続分指定について、Yらに抹消登記手続を求めるには、Cが自分で訴えを提起しないといけないということになります。

※不動産登記法63条2項

相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

(3)Dへの包括遺贈について

本判決は、「不動産又はその持分を遺贈する旨の遺言がされた場合において、上記不動産につき、上記の遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に受遺者以外の者に対する所有権移転登記がされたときは、遺言執行者は、上記登記の抹消登記手続又は上記持分に関する部分の一部抹消(更正)登記手続を求める訴えの原告適格を有すると解される。」、「相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合についても、これと同様に解することができる。」と判示しました。

そのため、「相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合において、遺言執行者は、上記の包括遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に包括受遺者以外の者に対する所有権移転登記がされた不動産について、上記登記のうち上記不動産が相続財産であるとすれば包括受遺者が受けるべき持分に関する部分の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えの原告適格を有すると解するのが相当である。」と判示されました。

結論として、本判決によって、遺言執行者Xは、Dへの包括遺贈の持分について、Yらに抹消登記手続を求めることはできるとされました。

(4)Eへの包括遺贈について

本判決は、Eへの包括遺贈は、「Eの放棄によってその効力を失ったものと解される。」から、「上記包括遺贈について遺言執行の余地はなく」、Xは、Eへの包括遺贈の部分を根拠として、「本件登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有するものではない。」と判示しました。

もっとも、本判決は、Eが受けるべきであった本件土地の持分の全部又は一部が、他の包括受遺者であるDに帰属すると解されるのであれば、直ちに遺言執行の余地がないとはいえない、としました。

その上で、本判決は、「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するものの、相続人ではない。」、「(民法)995条本文は、上記の受遺者が受けるべきであったものが相続人と上記受遺者以外の包括受遺者とのいずれに帰属するかが問題となる場面において、これが「相続人」に帰属する旨を定めた規定であり、その文理に照らして、包括受遺者は同条の「相続人」には含まれないと解される。」と判示しました。そして、その結論として、「複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものは、他の包括受遺者には帰属せず、相続人に帰属すると解するのが相当である。」と判示しました。

本件では、Eの放棄によってEが受けることになっていた本件土地の持分は、Dに帰属することはなく、Aの「相続人」(本件ではCとZ)に帰属することになります。そして、上記⑵のとおり、遺言執行者Xは、相続人Cの相続分についてYらに抹消登記手続を求めることはできないことから、結論として、本判決によって、遺言執行者Xは、Eへの包括遺贈の持分について、Yらに抹消登記手続を求めることはできないこととされました。

※民法995条

遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

4.判例の意義

本判決は、従来明らかにされていなかった相続分の指定及び包括遺贈がある場合における遺言執行者の職務権限について判断を示した点に意義があります。

また、包括遺贈が放棄された場合の当該遺贈の帰属先についての解釈を示した点でも意義があります。

記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

KOMODA LAW OFFICE(弁護士法人菰田総合法律事務所)

福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。

弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。

遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。

博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。